平安文学と香──王朝の美意識に息づく「香」の精神文化

平安時代の文学を読み進めると、物語の一場面一場面を淡く照らすように「香り」が登場します。

それは単なる嗅覚の楽しみではなく、人の品位や精神を象徴する、もうひとつの言語のように扱われていました。

今日、お香の体験を通じて感じる静けさや精神の深まりは、

千年前の宮廷文化に息づいた香りの世界と、静かに響き合っています。

国風文化の成熟と、香りが「教養」だった時代

平安中期、唐風文化から日本独自の国風文化へと移り変わる中で、

香りは教養の中心に位置する存在になりました。

・和歌

・装束

・書や絵

そして 薫物の調合。

当時の貴族たちは香材を組み合わせ、自分だけの香りを創り出し、

それがその人の感性や知性を示す象徴となりました。

香の配合は、

「見せびらかさない豊かさ」

「内面の美を整える作業」

として高度に洗練され、

静かな競い合いの文化を生んでいきます。

宮中サロン文化と香りの遊戯──「薫物合」という美の競演

一条天皇の御代、宮中には女房たちのサロン文化が花開きました。

そこで大きな人気を集めたのが「薫物合(たきものあわせ)」です。

女房たちは自ら調合した薫物を焚き、

香りの奥行きや余韻、季節との調和までを総合的に比べ合いました。

香りは競技であり、詩であり、

気品や美意識そのものを映し出す芸術でした。

こうした「香りの遊び」が文学と密接に結びつき、

後のお香の精神性へとつながっていきます。

『源氏物語』──香りが語る、人物の秘密と心の揺れ

紫式部が紡いだ『源氏物語』では、香りが物語の影の語り手として機能します。

光源氏の部屋に漂う伽羅の香り、

衣に焚きしめられた薫物の余韻、

訪れた人物が残していった残り香──

それらすべてが、

登場人物の身分、感性、恋の気配を象徴するディテールとして描かれます。

香りの違いは「心の違い」。

香りの濃淡は「感情の揺れ」。

香りの残り方は「その人の存在感」。

言葉では語られない心の奥行きが、

香としてそっと読者に伝わるのです。

『枕草子』──心が高鳴る香りの情緒

清少納言の『枕草子』では、香りは「心がときめく瞬間」として登場します。

ひとり寝の夜に良い香を焚く場面、

衣や伏籠に残る香りを愛でる場面──。

清少納言は、焚いた直後の香りよりも、

残り香に宿る余韻の美を高く評価します。

これは平安女性が持っていた

「見えないものの美」を尊ぶ感性の象徴でもあります。

わずかな香煙の揺らぎに、

季節、気配、内面の情緒を感じ取る平安文化の美意識。

その繊細な感性は、現代のお香文化にも色濃く息づいています。

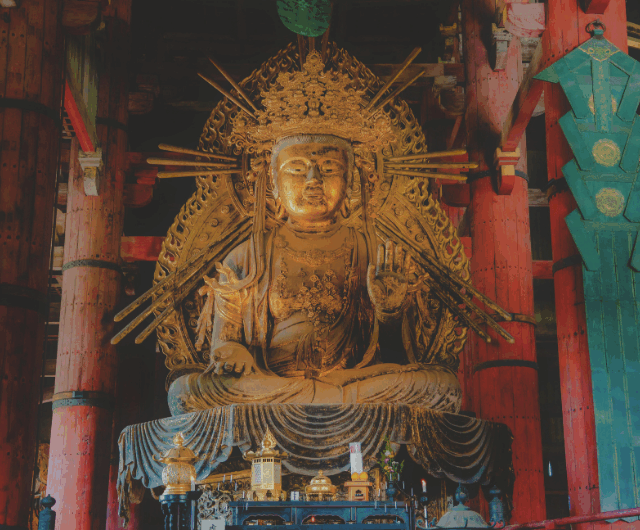

自然と香──薬草・四季・祈りが結ぶ精神文化

平安時代の香りは、単なる嗜好品ではありませんでした。

自然と祈りと生活が一体となった、精神文化の中心にありました。

ヨモギ・ショウブなど薬草の香りは邪気払いとして使われ、

四季の香りは季節の移ろいを表す象徴でした。

香りは

・心を整える

・身体の調子を整える

・季節を味わう

・祈りや儀礼を豊かにする

という多面的な役割を担いました。

お香の源泉──千年前の文学に宿る、感性の原型

こうした平安文化の香へのこだわりが、

後に現代にまで伝わるお香として体系化されていきます。

香を「聞く」という作法、

香木の声に耳を澄ませる静けさ、

わずかな香煙の揺れから世界の気配を読み取る感性──。

お香の精神性は、まさに平安文学の延長線上にあります。

お香の会に息づく「平安の美意識」

現代の「お香の会」で香木を温め、

静かに立つ香煙に意識を向ける瞬間。

その体験には、

千年前の物語の世界とつながるような特別な深みがあります。

お香は文化でもあり、

精神を整える静かな儀式でもあります。

日々の中心に静けさを取り戻すための、

上質で知的な時間──。

平安から続く香りの文化は、

現代に生きる私たちの心を、そっと洗い、整えてくれます。

香が象徴する美学──平安の「見えない贅沢」と余白の感性

平安文学の世界には、目には見えず、形にも残らないものにこそ価値を見いだす独特の美学が息づいています。

その代表が「香り」です。

香りは、目立つことなく、ただ静かに空間と心を満たすもの。

過剰に主張しないからこそ、品格と奥行きを漂わせることができました。

現代のお香や「お香の会」で香を聞く体験が特別な余韻を残すのは、

この平安的な美意識が、千年を越えて私たちの心に響くからなのだと感じます。

見えない贅沢という、日本ならではの美意識

華美な装飾よりも、静かに息づく香りの存在。

それは、貴族たちが追い求めた「控えめな豊かさ」そのものでした。

衣の襲色目(かさねいろめ)に象徴されるように、

平安の美は「奥深い陰影」「重ね」「移ろう色彩」に宿りました。

香りもまた、

「人には見えないところに心を尽くす美」

を表す象徴として愛されます。

例えば、衣に焚きしめる薫物は、香りを纏うというより、

その人が持つ物語や趣向、その日の心の色をまとうような行為でした。

目立たず、語らず、しかし確かに伝わる美しさ。

それは平安貴族の美意識の核にあるものです。

「残り香」に宿る余情──存在の余韻を味わう文化

清少納言が『枕草子』で語る「残り香」への愛情は象徴的です。

焚いた直後の強い香りよりも、

衣や伏籠にふっと残った余韻のほうを、美しいと感じる感性。

この感覚は、

「人の気配の残像を楽しむ」という日本独自の余白の美に重なります。

残り香は、その場にいない人物の存在を、

香りだけでそっと蘇らせます。

恋の気配、別れの名残、言葉にしなかった想い。

こうした繊細な情緒が、香りに託されました。

現代のお香時間でも、香を聞いたあとの静かな余韻が心に深く残ります。

香りが消える瞬間にこそ、

内面が澄み、精神が整う不思議な感覚が生まれるのです。

「をかし」と「あはれ」を呼び覚ます香り

平安文学の美意識を表す言葉に、

「をかし(風雅で趣きのある)」

「あはれ(しみじみとした情感)」

の二つがあります。

香りは、まさにこの二つを呼び起こす装置として機能します。

・ふっと漂う香りに心が軽やかになる「をかし」

・消えゆく香煙を眺めて胸がしずかに揺れる「あはれ」

香りは、言葉では捉えきれない感情の「影」を優雅に照らし出す存在でした。

お香の世界で香を「聞く」と表現するのは、

香りを通じて自分の内側にある情緒に気づくためです。

香を聞く静けさの中で、おだやかな感性が目を覚まします。

香りは「物語をまとう装い」だった

平安貴族にとって、自作の薫物のレシピは、

単なる香りではなくその人の「世界観の結晶」でした。

薫物の原料を何にするか

どれを主役に据えるか

どの季節に似合う配合か

その一つひとつが、その人の感性と人生観を映し出します。

その香りを衣に焚きしめる行為は、

物語の主題を身にまとうようなもの。

香りは、言葉よりも深く心に届き、人の存在を形づくる力があります。

香りが作りあげる多層的な空間の美

平安の宮廷では、部屋、几帳、寝具、文にまで香りが移されました。

空間全体が静かに香るという演出は、

視覚・触覚・嗅覚が重なり合う「多層的な美の建築」でした。

香りが空間に宿ることで、

そこに住む人の品格や精神性までもが整えられる。

その感覚は、お香を嗜む香席にもそのまま引き継がれています。

静かな室礼の中で香木を温める時間は、

心を外の世界から切り離し、

精神の中心に戻るための特別なひとときです。

お香の精神性とつながる、見えないものを尊ぶ感性

香りは形に残らないがゆえに、

「今、この瞬間」を輝かせます。

香煙が立ち上り、すっと消えていく姿には、

人生の無常や移ろいの美しさが映し出されます。

お香の世界の「聞香」は、

香木の声を聞くような深い内観の時間。

この静けさは、平安の文学と同じく、

見えないものに意味を見いだす日本らしい感性の継承です。

「お香の会」で香を聞く時間が、

心の奥にやわらかい余白を生むのはそのためです。

古典の中の女性像──香りが映し出す内面のドラマ

平安文学の世界を読み解くとき、香りほど「女性の内面」を雄弁に語るものはありません。

言葉にすれば消えてしまう感情、誰にも見せない葛藤、心の奥に秘めた願い。

そうした繊細な揺らぎを、平安の人々は「香り」で描き出しました。

香りは表情よりも深く、装束よりも雄弁に、女性の物語を映し出す鏡でした。

ここでは、『源氏物語』や『枕草子』に登場する女性たちの姿を、

「香り」というレンズを通して見つめ直してみます。

そしてその感性が、現代の私たちへどのようにつながっていくのかを探ります。

紫の上──理想と儚さを併せ持つ存在

平安文学における女性像を語るうえで、紫の上ほど象徴的な人物はいません。

若くして光源氏に見初められ、教養と美しさを備えた存在として描かれながら、

その内面には深い孤独や、言葉にできない葛藤が静かに沈んでいます。

紫の上の部屋に漂う香りは、常に品格と静謐さをたたえています。

しかしその上品な残り香は、彼女が抱える「言えない本音」そのものでもありました。

華やかに見える女性ほど、

心の奥にある想いを言葉にできないもの。

香りは、その沈黙の物語をそっと語り続けます。

浮舟──揺らぎの象徴としての香り

『源氏物語』後半の宇治十帖に登場する浮舟は、

身分と立場の狭間で揺れ動く繊細な女性像として描かれます。

彼女が身に纏う香りは、

華やかな宮中の香りとは異なる、素朴でどこか儚い香り。

その香りは、自分の居場所を探して彷徨う浮舟の心そのものです。

恋愛、家族、階級、そして自我。

彼女の揺らぎは、平安女性の弱さではなく「人としての普遍的な悩み」を映しています。

そしてそのドラマは、香りを通してより濃密に伝わってきます。

朝顔・玉鬘・女三宮──多彩な女性像と香りの個性

源氏物語には、実に多くの女性が登場します。

彼女たちを象徴的に分けるとすれば、容姿よりも「香りの性質」です。

朝顔

高貴で清廉な女性。

彼女の香りは、薄く繊細でありながら、凛とした気品をまといます。

近づきすぎれば消えてしまうような距離感があり、その美しさは静寂に似ています。

玉鬘

華やかさを持ちながらも、運命に翻弄される女性。

その香りは、華美さと憂いが複雑に絡み合い、

彼女自身の人生の波を象徴しているかのようです。

女三宮

純朴さと幼さを残しながら、波乱に巻き込まれていく存在。

彼女の香りは、控えめで初々しく、それゆえに周囲を揺らす力を持ちます。

香りを通じて描かれる女性像は、

平安文学が決して「美しさの一元化」をしていないことを教えてくれます。

むしろ女性の多面性や複雑さを、香りによって繊細に立体化しているのです。

清少納言──香りを愛した、知性とユーモアの象徴

『枕草子』の清少納言は、源氏物語とは対照的に、

宮中の活気とリアルな日常を軽やかに描きました。

彼女の香りの描き方は、非常に「嗅覚的で写実的」です。

焚きたての強い香りよりも、伏籠から立ちのぼったあとの柔らかい香りを好む描写。

季節の植物の香りを、生活の一部として味わう感性。

これは、美学のためだけに香りを語るのではなく、

「日々に寄り添う香りの豊かさ」を楽しむ、現代にも通じる精神性です。

香りは恋愛の戦略でもあった

平安の女性たちは、香りを感性や美の象徴としてだけでなく、

恋愛という極めて現実的な場面でも巧みに使いこなしていました。

手紙に移した残り香

衣にそっと焚きしめた個性的な薫物

相手の部屋に漂わせた香りの印象

これらはすべて、言葉では語れない想いを届けるための「見えない伝達手段」。

自分の存在を相手の記憶にそっと残す技法でした。

現代でも、香りが「その人の印象」を決定づける力を持つことを考えると、

平安の女性たちは非常に高度な感性を持っていたと言えます。

古典の女性像は、現代の私たちに問いかける

紫の上の静けさも、浮舟の揺らぎも、

清少納言の自立したユーモアも、

言い換えれば「女性がどう生きたいか」という大きな問いそのものです。

彼女たちの選択や葛藤は、

現代の私たちにも通じるテーマを内包しています。

香りは、それらを読み解く重要な鍵です。

香りが映す内面のドラマを辿ることで、

自分自身の生き方や心の動きまで照らされていくからです。

お香や「お香の会」で香を聞く時間が、

ときに人生のヒントをもたらすのは、

香りが物語と深く結びついている文化を、

私たちが無意識に受け継いでいるからだと感じます。

現代とのつながり──お香が呼び起こす「古典の記憶」

平安の香文化が描いた世界は、決して過去の遺産ではありません。

それどころか、今を生きる私たちの感性の中に、静かに息づき続けています。

香りが心を整え、所作を美しくし、内面を磨くという感覚は、平安の貴族たちが追い求めたものと本質的には変わりません。

その文化を、現代の私たちが再び手に取り、味わいとして取り戻す手段が「お香」であり、「お香の会」のような学びの場です。

お香と古典文学の密接なつながり

現代のお香では、香木の組み合わせから物語を読み解く「組香」が行われています。

その代表例が『源氏物語』を題材にした組香で、登場人物や物語の情景を香りで当てていくという、文学と芸道が融合した体験です。

伽羅や沈香といった香木は、それぞれに独自の個性を持ち、一本の線香では表現しきれない奥行きを与えてくれます。

その奥行きは、まるで『源氏物語』の女性たちの複雑な感情を映し出すかのようで、静けさの中に深い物語が潜んでいます。

香りを「聞く」ことで、自分の心の内側の声が立ちあがってくる体験。

これは、古典文学の読解と同じ「内観の旅」でもあります。

サロン文化としての再生──香と古典を味わう時間

近年、古典文学と香を楽しむサロンや講座が各地で開かれています。

「香りで楽しむ源氏物語」「平安文学と香道」などのテーマで、伽羅の聞香と物語解説を組み合わせた時間が人気を集めています。

これは、平安女房たちが行っていたサロン文化の現代版ともいえるものです。

和歌を詠み合い、薫物合を楽しみ、季節の植物に心を寄せる、、

その文化的営みが、静かで知的な教養の時間として、現代に再現されています。

お香の所作を学ぶことで、ただ香りを感じるだけでなく、

平安文学に宿った「見えない美」を自らの生活に取り入れることができます。

マインドフルネスとしてのお香──香りが整える今この瞬間

香を「聞く」という行為は、呼吸と心をそろえる極めて静かな時間です。

現代ではマインドフルネスやメンタルケアとしての側面が注目されています。

音も光も情報も多すぎる今だからこそ、

香りだけに意識を向ける数分間が、心身の再調律となります。

伽羅の深い甘さ、沈香の静かな力強さ、白檀の穏やかな余韻。

それぞれの香りは「余白」を生み、思考や感情のノイズを洗い流してくれます。

平安の女性たちが香を通して心を整えたように、

私たちもまた、静寂の中に戻るための「香りの道」を歩むことができます。

香りが教えるセルフイメージ──女性像の再構築

『源氏物語』や『枕草子』の女性たちは、

自分の香りを「生き方の美学」としてまとう存在でした。

香りを自分自身の物語と重ねる姿勢は、

現代におけるセルフイメージの構築と同じです。

紫の上の静けさ

浮舟の揺らぎ

清少納言の知性とユーモア

そのどれもが、香りを通じて「私はどう生きたいか」という問いを立ち上げます。

お香や「お香の会」で香りに向き合う時間は、こうした古典の女性たちの内面に触れ、

自らの生き方を丁寧に磨くための静かな学びとなります。

日常に取り入れる王朝の香り──現代に息づく平安の美意識

練香や匂い袋、上質な線香。

これらを日常に取り入れるだけで、平安文学が描いた「香りのある生活」が静かによみがえります。

衣にほのかに残る香り

部屋に漂う柔らかな香り

寝具に移った残り香

こうした香りは、視覚では捉えられない「存在の余白」をつくりだし、

暮らしの質を大きく変えていきます。

香りは、空間だけでなく心の空気までも整える力があります。

現代の忙しさに流される中で、

王朝の人々の感性を手のひらに取り戻す体験は、

自分自身を深い場所から立て直す時間にもなります。

お香は、過去を学ぶ芸道ではなく「生き方を整える道」である

お香は、決して古典文化の観賞ではありません。

香を聞き、所作を整え、香木の物語に触れることで、

心身が静かに調律されていきます。

それは、平安の女性たちが香りを通して

自分の「世界の中心」を整えていた姿と重なります。

「お香の会」で過ごす時間が深い癒しとなるのは、

私たちが本来持っている静けさと美意識を

香りが呼び覚ましてくれるからです。

古典の記憶は、香りとともに今の私たちの中で息づき続けています。

この記事へのコメントはありません。